Ensablement d’un réseau d’assainissement : diagnostiquer les causes et évaluer les pistes de solutions possibles

Retour d'expérience de Grand Besançon Métropole sur un de ses collecteurs principaux

Un réseau d’assainissement transporte des particules organiques issues de l’activité humaine ainsi que des particules minérales provenant de l’érosion des sols en période de pluie. Dans certains cas, le débit est insuffisant pour évacuer ces particules, provoquant leur dépôt et une accumulation progressive. Cela réduit la section hydraulique des collecteurs, diminue leur capacité d’écoulement et augmente le risque de débordements.

Les dépôts organiques, lorsqu’ils sont remobilisés lors d’épisodes pluvieux, peuvent entraîner des rejets polluants supplémentaires dans le milieu naturel. Ils favorisent également la formation de gaz sulfureux (H₂S) et des nuisances olfactives.

Grand Besançon Métropole cherche à comprendre globalement la dynamique de formation de ces dépôts afin de mettre en place des solutions pratiques et économiques pour leur gestion

Diagnostic hydraulique et sédimentaire proposé par 3D EAU

Cartographie des zones à risque

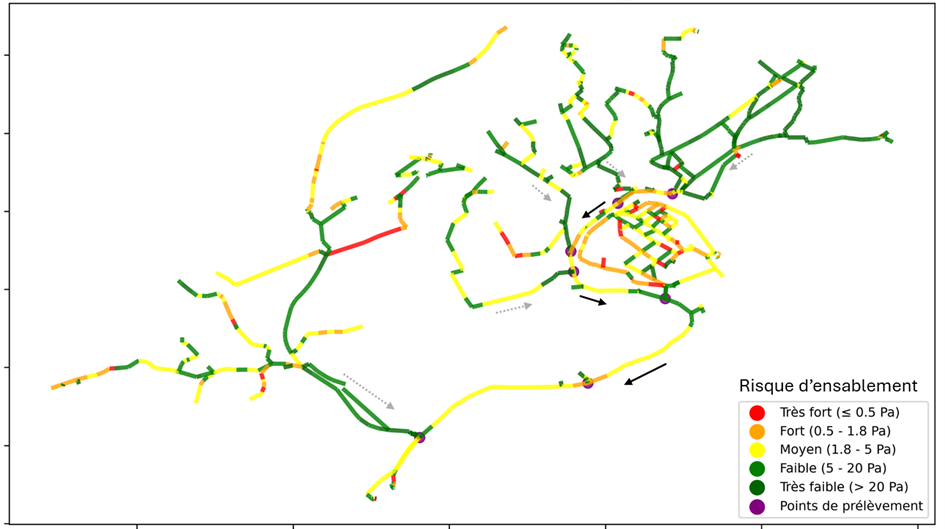

La cartographie des zones à risque consiste à identifier les tronçons du réseau où l’écoulement ne permet pas le transport ou l’érosion des sédiments. Elle repose sur le calcul de la contrainte de cisaillement. Cette approche est plus fine que la méthode classique. 3D EAU va cartographier les zones à risque d’encrassement en analysant et en tenant compte de différents régimes hydrologiques et des contraintes de cisaillement.

Cette cartographie est enrichie par l’identification des zones majeures d’apport en sédiments.

À Besançon, l’étude a montré une bonne capacité d’autocurage dans les bassins versants, avec un transport efficace des sédiments vers un collecteur principal. Cependant, en raison de sa faible pente et de tronçons en contre-pente, ce collecteur présente des limitations d’autocurage, expliquant les dépôts fréquents observés par les équipes de Besançon Métropole. Un diagnostic complet évalue le risque de dépôt et la capacité du réseau à le remobiliser ou non.

Caractérisation complémentaire par visites terrain

Des visites ciblées ont été menées pour confirmer la présence de sédiments, mesurer leur épaisseur et analyser leur granulométrie et leur nature (organique ou minérale), sur des sites prioritaires définis en concertation avec l’exploitant.

À Besançon, les dépôts observés sont majoritairement minéraux, surtout en amont du collecteur principal, malgré un curage récent, indiquant une accumulation rapide. En aval, les dépôts ont diminué par rapport à il y a dix ans, possiblement en lien avec une moindre contribution amont, une accumulation en branches secondaires, ou une remobilisation récente des sédiments.

Propositions de solutions de gestion

Une gestion durable des sédiments en assainissement repose sur des actions complémentaires tout au long de leur cycle de vie, en commençant par la prévention à la source. Cela inclut :

Aménagement urbain adapté (noues, surfaces perméables, bassins) pour limiter les apports solides et hydrauliques.

Nettoyage préventif des voiries et meilleure gestion des déchets et matériaux de chantier.

Piégeage aux avaloirs via paniers dégrilleurs : efficaces mais coûteux à grande échelle en raison de l’entretien nécessaire.

Optimiser le transport des sédiments dans le réseau

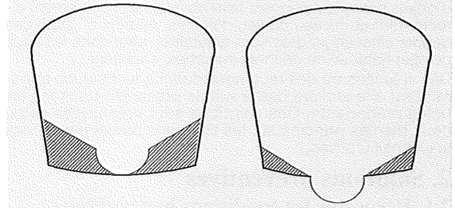

- Amélioration de la géométrie hydraulique : Cela peut inclure un reprofilage de la section ou une augmentation de la pente, dans le cadre de la conception de nouveaux ouvrages ou à l’occasion de projets de réhabilitation. L’objectif est de renforcer durablement les conditions d’écoulement et de favoriser l’autocurage.

Certaines solutions d’aménagement visant à améliorer l’autocurage présentent des contraintes techniques et économiques :

Reprofilage en pente : efficace mais lourd à mettre en œuvre, impliquant souvent la pose d’une nouvelle canalisation et parfois une station de relevage. Il peut réduire la section hydraulique et accroître le risque de débordement en cas de fortes pluies.

Vannes de chasse : placées en amont, elles libèrent un volume d’eau pour générer une onde capable de mobiliser les sédiments. Leur efficacité dépend d’un compromis entre hauteur d’eau suffisante et fréquence de déclenchement.

Intercepter les sédiments avant leur accumulation sur un linéaire important

Pour limiter l’accumulation des sédiments sur de longs linéaires difficiles à curer, des ouvrages d’interception sont mis en place en amont. Ces dispositifs visent à capter les particules avant leur dispersion, tout en garantissant un accès facile et sécurisé pour l’entretien (curage en surface, intervention des camions hydrocureurs).

Traditionnellement, ce rôle est assuré par des chambres à sable, fondées sur la décantation gravitaire. Elles élargissent la section pour réduire la vitesse de l’eau et permettre la sédimentation. Toutefois, leur efficacité est limitée lors d’épisodes pluvieux, notamment à cause du by-pass, qui peut détourner les particules au moment où les apports solides sont les plus importants.

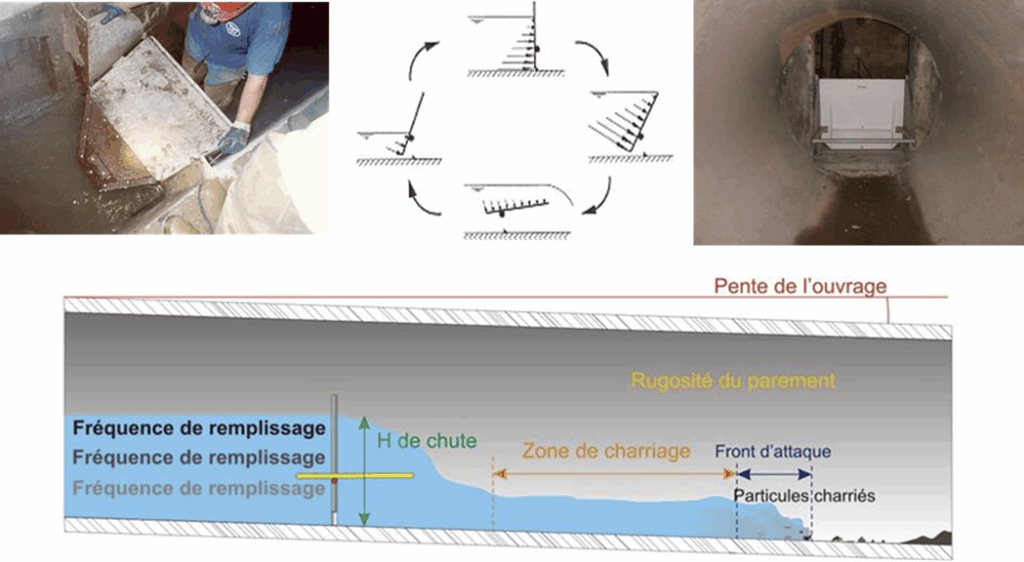

Pour surmonter ces limites, 3D EAU a développé un dispositif breveté de piège à charriage (PAC). Ce système, intégré dans un caniveau de même largeur que le collecteur amont, maintient la vitesse d’écoulement, évite la décantation généralisée, et capte spécifiquement les particules charriées proches du radier. En cas de forte pluie, il limite l’érosion des dépôts et leur remise en suspension, assurant ainsi une interception plus ciblée et efficace.

- Fonctionnement simplifié : il ne nécessite pas de by-pass hydraulique pour le curage. Une trappe, accessible depuis la surface, permet d’isoler la fosse de stockage tout en maintenant l’écoulement dans le collecteur.

- Ciblage sélectif des particules : il intercepte préférentiellement les particules charriées proches du radier (principalement minérales), responsables de l’ensablement, tout en limitant la capture des particules en suspension, souvent organiques et sources de nuisances (H₂S).

- Optimisation des coûts : le piège à cailloux est dimensionné pour correspondre à la capacité d’un camion hydrocureur, ce qui réduit les volumes et facilite les opérations de curage.

Conclusion du diagnostic de l'ensablement du collecteur d'assainissement de Besançon

L’ensablement des réseaux d’assainissement résulte d’interactions complexes entre hydraulique et transport sédimentaire. 3D EAU a développé une méthodologie intégrée, basée sur des données hydrauliques, la granulométrie des sédiments et les observations des exploitants, adaptée à chaque réseau. Cette approche identifie précisément les zones à risque, quantifie les linéaires concernés et propose des solutions sur mesure tenant compte des contraintes locales.